Зарождение железнодорожной медицины связано со строительством железной дороги Москва – Санкт-Петербург, начавшимся в 1844 году. Тяжелейшие условия работы: болотистая местность, жизнь в землянках, травматизм, вспышки инфекционных заболеваний сопровождали сооружение первой российской железной дороги. Пострадавшим требовалась быстрая медицинская помощь, при низкой доступности которой летальность была очень высока. В 1845 году погибал каждый четвертый рабочий.

Десять первых лазаретов открыты на ключевых и промежуточных станциях.

Граф П.А. Клейнмихель (1793–1869)

Первыми шагами медицины было открытие временных госпиталей для строителей дороги. К 1854 году на Николаевской дороге уже создается полноценная врачебная служба. На линии появляются фельдшерские пункты для сотрудников и пассажиров, а на станции Бологое открывается первая железнодорожная больница. В этот же период появляются первые документы, регламентирующие медобслуживание на железной дороге.

В апреле 1844 года главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями граф П.А. Клейнмихель распоряжается устроить десять временных лазаретов для оказания медицинской помощи строителям железной дороги, в июне официально подписываются требования – «Предположения» – к их устройству.

Первые 10 лазаретов размещались вдоль строящейся железной дороги в населённых пунктах, нанесённых на карте, и были рассчитаны на 25–100 больных. Плата за медобслуживание и содержание вычиталась из зарплаты заболевшего. Со строительством дороги росло и число железнодорожных лазаретов, к 1845 году их было уже 12 на 575 коек, в них работало 12 врачей и 20 фельдшеров.

Железнодорожная больница на станции Бологое. Здание 1907 г. Современный вид.

Укомплектование лазаретов врачами представляло особую задачу. В декабре 1844 года император Николай I утвердил порядок условий работы и оплаты службы врачам лазаретов. Врачам было положено хорошее ежемесячное жалование в 100 рублей. В лазаретах служили вольнопрактикующие гражданские врачи и военные лекари. При Управлении путей сообщения существовало Управление Главного медика. Эту должность занимал К.И. Миллер, имевший учёную степень доктора медицины и хирургии.

Первая стационарная больница на станции Бологое была рассчитана на 10 коек, штат состоял из одного врача, двух фельдшерови вспомогательного персонала. Открывавшиеся в других городах больницы, по типу Бологовской, представляли собой приёмные покои, где оказывалась первая помощь, лечились лёгкие недуги, а тяжелых больных отправляли в городские больницы.

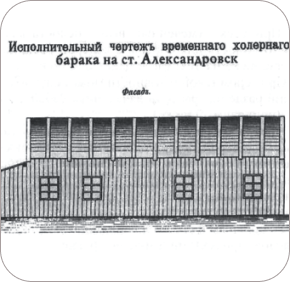

Инфекционные заболевания: холера, чума, оспа, тиф, дизентерия и грипп были бичом железных дорог. Ими болели как строители, так и пассажиры, развозившие заразу дальше. В 1840-х годах для лечения таких заболеваний строили временные холерные бараки.

Железнодорожная больница на станции Бологое. Здание 1907 г. Современный вид.

Исполнительный чертеж временного холерного барака.

Титульный лист первого положения об устройстве врачебной части Главного общества российских железных дорог (1858).

Первым регламентирующим документом главного общества железных дорог считается принятое в 1858 году «Положение об устройстве врачебной части» . Оно определяло порядок медицинского отбора поступающих на работу, медобслуживание железнодорожников и членов их семей, оказание безвозмездной помощи пассажирам при несчастных случаях, содержание аптечек и ящиков первой помощи на каждой станции. В обязанности врачей дороги входил контроль за соблюдением правил гигиены питания и проживания работников.

В 1859 году увидело свет «Наставление для подавания первой помощи при крушениях поездов», а 1864 году – «Положение о врачебной службе на железной дороге».

Лазарет для железнодорожных служащих в больнице Александровского механического завода. СПб, 1880-е

К середине 1880-х годов железнодорожная сеть в России разрослась до 23 тысяч вёрст, около 260 тысяч человек работало на ней. С созданием сети дорог на них открывались больницы, приёмные покои, фельдшерские пункты. В этот период появились первые научные публикации практикующих врачей о недостаточности медпомощи на железной дороге. Это было время профессиональных дебатов о судьбе железнодорожной медицины, в результате которых она выделилась в самостоятельный раздел. Поколение врачей второй половины XIX века оставило богатую литературу по соответствующим вопросам; провело первые съезды специалистов; преодолело административные преграды и добилось поддержки должностных лиц и общественности.

Среди сторонников практико-профилактического подхода выступал врач правления Рязано-Козловской железной дороги В.Д. Шервинский. Он выступал одним из инициаторов создания в Министерстве путей сообщения выделенного подразделения «санитарное делопроизводство». В.Д. Шервинский предложил систематические профилактические осмотры железнодорожников.

У истоков железнодорожной медицины стоял профессор Ф.Ф. Эрисман – основатель гигиены в России, написавший книгу «Профессиональная гигиена или гигиена умственного и физического труда».

В.Д. Шервинский (1850– 1941) — один из основоположников железнодорожной медицины в России

Э.Ф. фон Ландезен — (1837–1906) — автор проекта съездов железнодорожных врачей.

С деятельностью доктора медицины Э.Ф. фон Ландезена (1837–1906) – врача Тверского округа Николаевской железной дороги – связано развитие практических методов и приёмов железнодорожной медицины. Для обмена опытом между коллегами он разработал проект проведения съездов железнодорожных врачей. Также весомую роль в развитии железнодорожной медицины сыграл А.А. Вырубов (1841–1900), старший врач Орловско-Витебской дороги. Он был сторонником профилактического направления в железнодорожной медицине и добился организации медицинского обслуживания пассажиров.

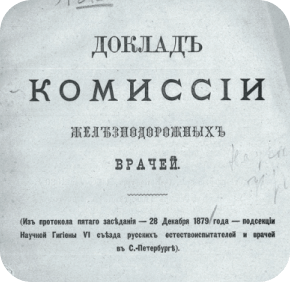

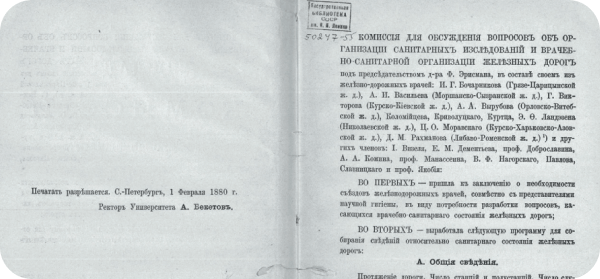

В 1879 году впервые была создана секция железнодорожных врачей в рамках VI Съезда русских естествоиспытателей и врачей. Ф.Ф. Эрисман сделал доклад от имени железнодорожной комиссии, заложивший научные основы железнодорожной медицины. Результатом работы съезда стала разработка научно-практических основ врачебной службы железных дорог и решение об организации Центрального медицинского совета при Министерстве путей сообщения.

Издание докладов VI Съезда русских естествоиспытателей и врачей. СПб., 1880

Издание докладов VI Съезда русских естествоиспытателей и врачей. СПб., 1880

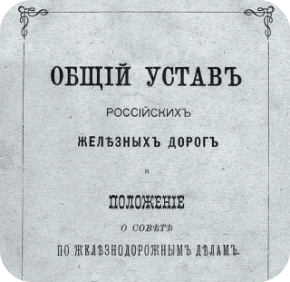

Общественная инициатива стимулировала введение в Общий устав Российских железных дорог , утверждённый в 1885 году, специальных статей о медобслуживании. Статьи 174, 175 утверждали создание больниц и приёмных покоев для железнодорожников. Помимо этого, на каждой станции предусматривались необходимые медикаменты и условия для оказания первоначальной врачебной помощи. Также определялась необходимость содержания в чистоте станционных помещений, пакгаузов, складочных мест и вагонов в соответствии с санитарными нормами, устанавливаемыми инструкциями Министерства путей сообщения.

Титульный лист Устава Российских железных дорог 1885 г.

Статьи 174, 175 Устава регламентируют оказание медпомощи на железной дороге

В 1886 году Министерством путей сообщения было утверждено «Положение о врачебной службе на эксплуатируемых и строящихся казенных железных дорогах» с приложением необходимых инструкций, с принятием которого устройство больниц стало обязательным.

Основными лечебными учреждениями в этот период оставались приёмные покои и единичные больницы с терапевтическими, хирургическими, родильными койками и отдельными инфекционными бараками. На каждой дороге был старший врач, врачи округов, больничные врачи, фельдшеры, акушерки. Обеспеченность стационарной помощью составляла одна койка на 588 железнодорожников. К 1890-м гг. на 52 железных дорогах империи работало около 200 врачей (это 1,5 % всех врачей страны).

Во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов железнодорожный транспорт впервые участвовал в эвакуации больных и раненых. В апреле 1876 года вышло первое «Положение о военно-санитарных поездах». За время этой войны было создано 32 специально оборудованных и оснащённых поезда, которые перевезли около 200 тысяч раненных.

Новый этап истории отечественной железнодорожной медицины начинается в 1893 году с утверждения Министром путей сообщения А.П. Кривошеиным «Правил врачебно-санитарной службы на железных дорогах, открытых для общественного пользования». Правила вводили единые требования для казённых и частных железных дорог Российской Империи. Позже в 1913 году эти правила были усовершенствованы, в результате чего сложилась централизованная система медобслуживания с регламентированием лечебных и санитарных мероприятий.

Общий вид здания Узловой железнодорожной больницы. Петроград. 1917 г.

В это время закладывается безвозмездный принцип оказания экстренной помощи пассажирам. Для этого на всех станциях и пассажирских вагонах имелись ящики первой медицинской помощи с медикаментами и перевязочными материалами. Согласно требованиям врачебных служб, совершенствовался подвижной состав (паровозы, вагоны). К концу периода на железных дорогах России функционировало 580 врачебных амбулаторий, около 2 000 фельдшерско-акушерских пунктов, 143 больницы на 5 729 мест. Помимо этого, здравоохранение железнодорожного транспорта Российской Империи имело мощную медико-санитарную организацию, которая уступала только военному ведомству

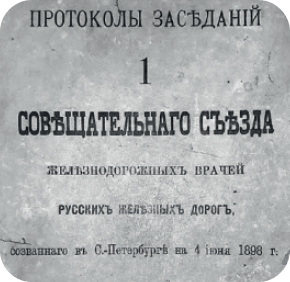

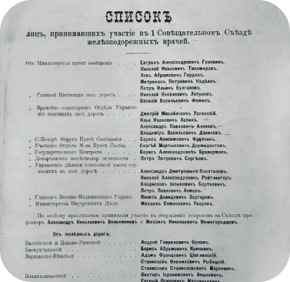

Важной вехой являются Совещательные съезды железнодорожных врачей, на которых дальнейшее развитие получило научно-медицинское направление. Первый эпохальный Совещательный съезд проведён в 1898 году. Четыре всероссийских съезда выработали ценные рекомендации и программу действий для железнодорожных медиков. Более узкий характер носили местные съезды врачей разных железных дорог и специальностей. Выступления медиков на съездах издавались, что способствовало распространению передового опыта.

Публикация докладов и решений Первого Совещательного съезда железнодорожных врачей 1898 года

Жетон в память Первого совещательного съезда железнодорожных врачей. 1898 г.

Выделение железнодорожной секции на Всероссийском Пироговском съезде 1902 года означало признание отраслевой медицины на уровне врачей всей страны. Д.И. Менделеев (1851–1911), будучи старшим врачом Московско-Брестской ж. д., участвовал в отраслевых и Пироговских съездах. Его деятельность в железнодорожной медицине связана с проблемами лечения туберкулёза и других заразных заболеваний.

По правилам 1893 года медицинская помощь оказывалась железнодорожникам и членам их семей. Пассажирам, заболевшим или получившим травму во время поездки, оказывалась только первая медицинская помощь. Система врачебной службы обеспечивала также медицинский отбор железнодорожников, ответственных за движение поездов.

На приёме в железнодорожной амбулатории. Начало XX в.

Персонал железнодорожной больницы на станции Тула. Начало XX в.

Врачебно-санитарную службу дороги возглавлял старший врач. Вся железная дорога была разделена на участки, которые обслуживали участковые врачи. Врачебные участки делились на околотки, находящиеся в ведении фельдшера. Вдоль всей магистрали на расстоянии 100–120 верст друг от друга располагались приемные покои. В них осуществлялся приём больных, оказание первой помощи при травмах, наблюдались больные до госпитализации в больницу.

В первое десятилетие XX века были построены крупные ведомственные больницы: Центральная больница для Московского узла и Узловая больница ж. д. узла в Санкт-Петербурге. Обе были открыты в 1914 году как военные госпитали.

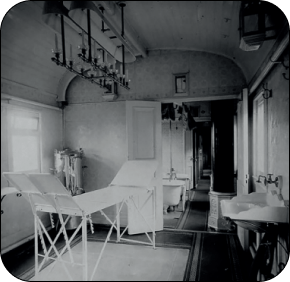

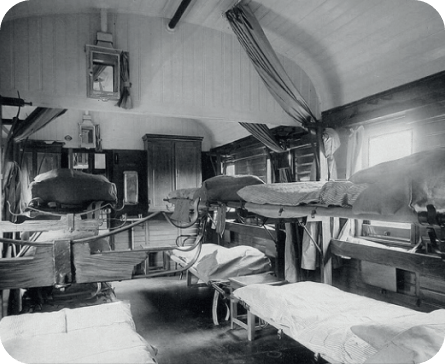

Рентгеновский кабинет в Узловой больнице.

Члены санитарно-эпидемического отряда у вагона, оборудованного дезинфекционной камерой. 1904 г.

Операционная в военно-санитарном вагоне. 1904 г.

Железнодорожная медицинская служба вела бесплатную лечебно-профилактическую противоэпидемическую и санитарно-гигиеническую работу. В 1894 году в Министерстве путей сообщения был учреждён врачебно-санитарный отдел.

Решалась проблема транспортировки больных. Были разработаны санитарные вагоны разных типов: для перевозки заразных больных, операционные вагоны, вагоны-дезкамеры, вагоны-лаборатории, вагоны-бани, вагоны-зубоврачебные кабинеты и пр.

Это наиболее интенсивный этап развития железнодорожного здравоохранения. Сложилась структура государственного управления, позволившая решать сложные задачи оказания медицинской помощи, борьбы с эпидемиями, организации отрасли в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.

Одна из крупнейших новых больниц – Центральная клиническая больница в Покровско-Глебово. 1937 г. Современный вид

В 1980-е для осмотра машинистов, заступающих на работу, разработали комплексный аппарат «Барьер».

В 1925 г. была создана Центральная научно-исследовательская лаборатория по изучению профессиональных заболеваний на транспорте, ставшая крупнейшим многопрофильным научным центром, по разработкам которого развивалась транспортная медицина.

Совершенствовалось медико-санитарное обслуживание железнодорожников и членов их семей: медицинская помощь стала бесплатной и доступной, как для сотрудников, так и для пассажиров. Улучшилось материально-техническое оснащение амбулаторно-поликлинических учреждений и стационаров; созданы крупные клинические больницы со специализированными отделениями, открывались отраслевые санатории для лечения и профилактики профессиональных заболеваний.

К 1991 г. в системе МПС СССР работала

671больница

амбулаторно-поликлинических учреждений

1 300тыс. пациентов в смену

тыс. медицинских работников.

К 1991 г. в системе МПС СССР работало 671 больница, в том числе родильные дома, инфекционные и противотуберкулезные, свыше 1300 амбулаторно-поликлинических учреждений, которые обслуживали более 200 тыс. пациентов в смену, работало более 120 тыс. медицинских работников.

В 1917 г. создана медицинская коллегия Наркомата путей сообщения для организации медико-санитарного обслуживания на железных дорогах. В 1931 г. было создано Врачебно-санитарное управление, преобразованное впоследствии в Главное врачебно-санитарное управление (Главсанупр).

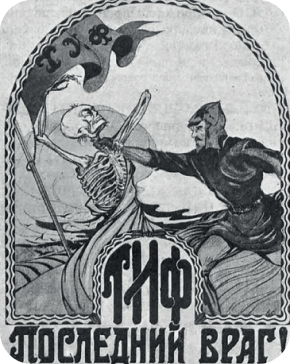

Колоссальный опыт был накоплен в борьбе с эпидемиями. В 1919 г. из-за тифа остановлены пассажирские перевозки на некоторых железных дорогах страны. На вокзалах Москвы создаются изоляционно-пропускные пункты с койками для инфекционных больных, бактериологические лаборатории, дезинфекционные поезда и санитарные летучки. Их силами осуществлялась очистка и дезинфекция всего подвижного состава, вокзалов, путей на остановочных пунктах. Эпидемия была остановлена.

М.И. Барсуков (1890– 1974) – видный организатор здравоохранения, гигиенист, глава медицинской коллегии НПС.

В предвоенные годы открывались новые больницы. К 1940 г. на железнодорожном транспорте уже действовало 430 больниц и родильных домов на 34,6 тыс. коек, 1933 амбулаторно-поликлинических учреждения.

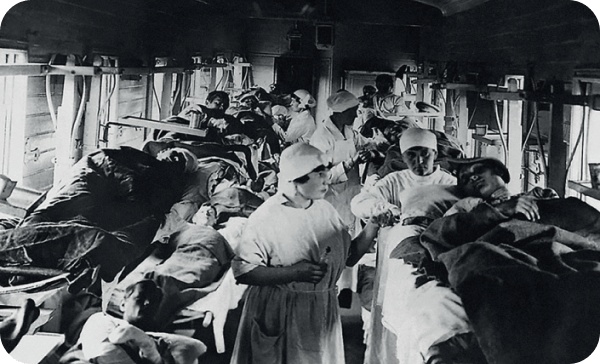

Санитарный вагон с больными тифом. 1919 г.

Агитационный плакат санитарно-эпидемиологической службы. 1919 г.

В годы Отечественной войны 1941–1945 гг. железнодорожная медицина выполняла важнейшие задачи. Около 5 миллионов раненых было перевезено и вылечено в военно-санитарных поездах. Железнодорожные больницы превращались в госпитали. Важной работой врачебно-санитарной службы была противоэпидемическая защита, предотвратившая распространение инфекционных заболеваний по железной дороге, для чего были созданы санитарно-контрольные пункты (СКП) по путям следования эвакуации населения.

Погрузка раненых в военно-санитарный вагон. 1941 - 1945 гг.

Внутренний вид вагона военно-санитарного поезда. 1941 – 1945 гг.

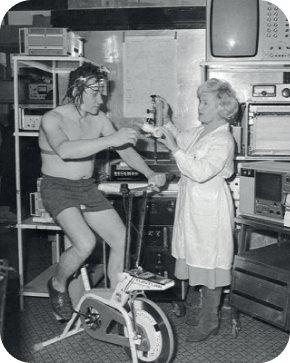

В 1960 г. на базе лаборатории гигиены и эпидемиологии образуется Всесоюзный научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены (ВНИИЖГ). Здесь был проведён широкий спектр гигиенических исследований по вопросам: отбора машинистов, гигиены на железнодорожных объектах, гигиенической оценки условий труда работников различных железнодорожных профессий, мер предупреждения производственного травматизма, профилактики заразных болезней.

А.З. Цфасман (1928– 2021) – организатор и многолетний руководитель кафедры железнодорожной медицины.

Профессор Е.Б. Рабкин с сотрудниками научноисследовательской лаборатории гигиены и эпидемиологии 1950-е гг.

В 1965 г. вводятся профилактические и предрейсовые медицинские осмотры 6 локомотивных бригад – важная составляющая медицинского обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте.

В 1987 году началось системное преподавание железнодорожной медицины. Была образована кафедра «железнодорожной медицины» во Всесоюзном институте повышения квалификации МПС (ныне Российская академия путей сообщения)

Вслед за реформированием страны железнодорожная медицина проходит ряд организационных преобразований. С переходом железных дорог из ведомства Министерства путей сообщения в ОАО «РЖД» сеть учреждений железнодорожной медицины становится негосударственной и объединяется в структуру «РЖД-Медицина», которая наследует и развивает научно-практические традиции здравоохранения железнодорожной отрасли.

Работа врачей «РЖД-Медицина» в ковидном госпитале.

За этот период железнодорожная медицина прошла трудный путь с учётом исторических событий, но смогла сохранить свою уникальность и значимость, как для компании ОАО «РЖД», так и для страны. Также за этот период проведена реорганизация медицинской структуры путём объединения учреждений для увеличения спектра медицинских услуг и повышения эффективности их работы. Проводится постоянное переоснащение их современным оборудованием и внедрение новых методов лечения.

На сегодняшний день «РЖД-Медицина» является крупной сетью частных медицинских учреждений, представленной в 71 субъекте Российской Федерации от Сахалина до Калининграда, и оказывающей полный спектр медицинских услуг от первичного приёма врача, лабораторной и инструментальной диагностики до высокотехнологичной медицинской помощи.

человек

В учреждениях сети «РЖД-Медицина» работает более 55 тысяч человек

В 1993 г. начал работать «Поезд здоровья» – передвижной консультативнодиагностический центр (ПКДЦ) для оказания медицинской помощи населению на небольших железнодорожных станциях. К 2010 г. число ПКДЦ выросло до 5. На них выполнено более тысячи выездов, в том числе и в близлежащие страны, посещено 23,8 тыс. железнодорожных станций и обслужено более 1,1 млн человек. В 2024 г. будет запущен современный ПКДЦ

Передвижной консультативнодиагностический центр (ПКДЦ) «Академик Федор Углов».

Во время операции

В 2003 г. железнодорожные учреждения здравоохранения переходят в ОАО «РЖД». С 2016 г. сеть железнодорожных медицинских учреждений объединилась под брендом «РЖД-Медицина».

В современный период проводится системная работа по оснащению медицинских учреждений «РЖД-Медицина» новейшим оборудованием, реконструкции старых и строительству новых больниц. Также активно внедряются инновационные методы лечения и профилактики.

Сеть «РЖД-Медицина» также активно участвует в различных федеральных проектах. В 2017 г. ОАО «РЖД» совместно с Минздравом России организовала тестирование на ВИЧ в поезде, следовавшему по маршруту от Владивостока до Москвы. В рамках акции более 20 тыс. человек прошли проверку.

Всероссийская акция по тестированию на ВИЧ, Нижневартовск, 2017 г.

В 2020 – 2022 гг. «РЖД-Медицина» приняла активное участие в борьбе с COVID-19. Шесть стационаров в Москве, Воронеже, Перми, Оренбурге и Новосибирске были перепрофилированы для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. Всего было пролечено 31 тыс. человек. За вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией более 300 работников «РЖД-Медицины» получили различные государственные награды.

Смена медицинского персонала в «грязной» зоне длится минимум 8 часов.

Работа врачей «РЖД-Медицина» в ковидном госпитале.

Вместе с тем развитие сети «РЖД-Медицина» не останавливается. Основными направлениями развитиями являются: централизация клинической лабораторной диагностики, внедрение роботизированных хирургических систем, автоматизация медицинских осмотров, цифровизация, использование в лечении инновационных методов, в том числе генетических технологий и искусственного интеллекта.

Проведение операции с использованием робота-хирурга.